LA MOMIE DORÉE d'ANTINOÉ. De Dunkerque à Boulogne-sur-mer

Destination Musée A partir du vendredi 31 janvier 2020

Une exposition du label Destination Musée,

pour le rayonnement des collections du musée des beaux arts de Dunkerque.

À l’issue de chaque campagne hivernale de fouille par Gayet, le matériel archéologique est partagé entre les États égyptiens et français. Il arrive ensuite au musée du Louvre avant d’être mis en scène et exposé au musée Guimet aux mois de mai-juin. À l’issue de cette présentation, les objets et corps momifiés sont distribués vers des institutions, des musées et muséums en France et à l’étranger. Ce partage était co-réalisé par Émile Guimet (1836-1918) - premier mécène des fouilles d’Antinoé – et le ministère. Des liens personnels sont parfois à l’origine de cette répartition… À l’époque, le maire de Dunkerque, Alfred Dumont (1845-1915) sollicite auprès de Guimet une momie et est soutenu par son ami d’enfance, Théodore Hamy (1842-1908), alors professeur au Muséum de Paris. L’arrêté ministériel du 19 août 1907 conservé dans les archives de Dunkerque atteste l’envoi de la momie. Ounnout est depuis présentée au public dans sa vitrine d’origine.

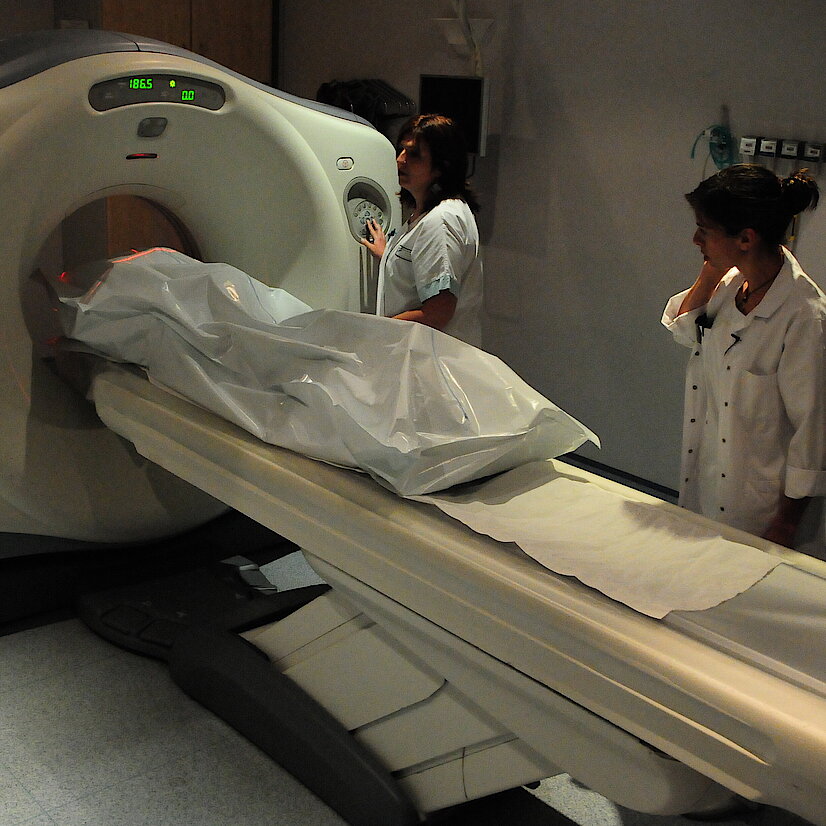

Il faut attendre la publication en 2005 d’une remarquable thèse, véritable enquête sur Antinoé et son archéologue, puis un ambitieux projet en 2010 mené par le Louvre pour qu’une partie des mystères d’Antinoé et de sa population se dévoile. Une équipe interdisciplinaire de chercheurs est rassemblée autour d’un corpus d’objets et de momies, mettant en place des protocoles techniques et scientifiques tout à fait innovants. La momiede Dunkerque, en raison de sa dorure et de son excellent état de conservation, en fait partie.

2011. À la suite de son examen macroscopique, des échantillons de peau, de cheveux, d’or et de matières végétales sont prélevés de façon non invasive, sur et autour de la momie dorée, jusqu’alors datée du IVème siècle après J.-C.

La datation par le carbone 14 permet ainsi de réévaluer sa naissance entre 196 et 256 après J.-C. Le matelas végétal de persea qui tapisse le fond de la vitrine date de la même période !

Afin de comprendre et identifier les techniques de traitement du corps des momies, des analyses en bio-ingénierie ont été développées sur la peau et les cheveux. Rousse, la chevelure d’Ounnout apparaît aujourd’hui jaunie en raison de son oxydation. On doit l’aspect brillant du corps à la résine végétale, matériau d’embaumement traditionnellement utilisé dans les rites de momification. Celle-ci a préservé et rigidifié la peau, servant d’adhésif aux feuilles d’or dont la composition et la qualité ont été également examinées par le tribologue. Leur nombre a été estimé à plus de 500 d’après les données microscopiques des empreintes de l’or sur la peau. Revêtu de ses bandelettes de textiles, aujourd’hui présentes de façon résiduelle, le corps ainsi préparé et protégé a su traverser les siècles.

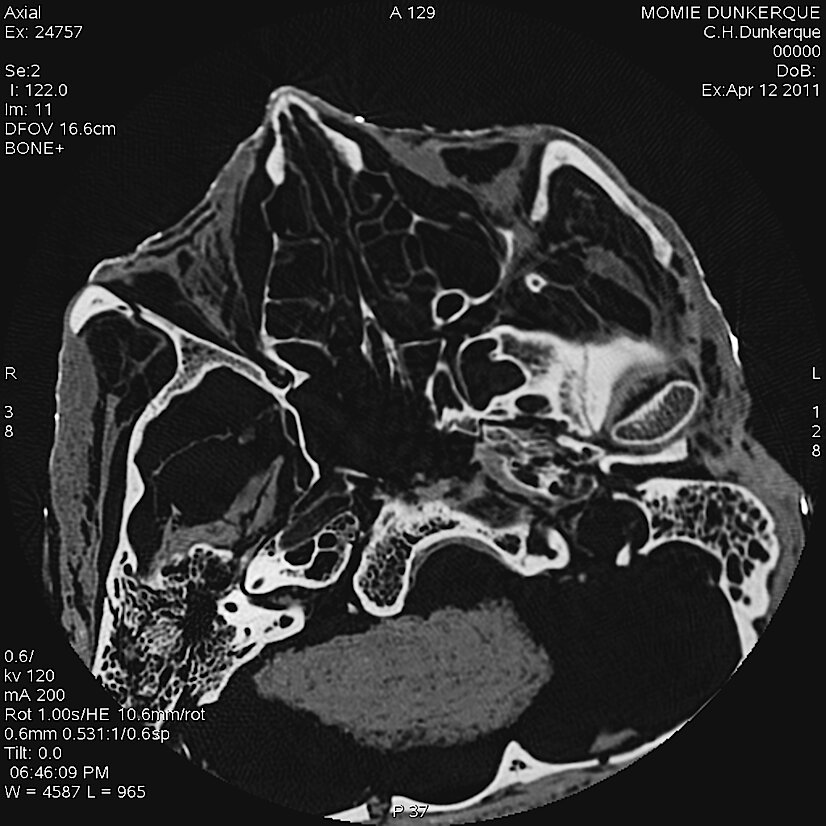

Les examens radiologiques ont révélé d’autres informations tout aussi surprenantes. Le corps est bien celui d’une jeune femme, à la peau marron, âgée de 20 à 30 ans ; les causes du décès n’ont pu être identifiées. Le scanner a mis en évidence la présence des organes internes : cerveau, poumons, cœur, foie. La denture est également complète. Deux caries sont visibles avec des traces d’usure sur les incisives, peut-être en lien avec une activité de couture. On sait qu’à cette période charnière gréco-romaine où le christianisme se répandait, le répertoire iconographique des étoffes était en plein renouvellement.

Le recueil de ces données archéologiques, historiques, anthropologiques et médicales, associé aux informations qui nous sont parvenues de l’archéologue Albert Gayet, nous ont livré des informations précieuses sur la cité aujourd’hui disparue d’Antinoé et ses habitants.

L’archéologue traduisit le nom d’Ounnout en « prophétesse »et la considéra comme l’une des quatre officiantes de l’Osiris-Antinoüs* ; le culte d’Antinoüs fut divinisé jusqu’à Rome. Cette hypothèse semble confortée en raison de l’or qui la recouvre. L’or, métal précieux et coûteux à valeur symbolique et religieuse forte, est assimilé par les anciens égyptiens à la chair des dieux permettant au mortel la survie dans l’au-delà. Présent sur la totalité du corps, Gayet l’associe à une armure magique, inaltérable. La préservation interne des organes atteste du développement du christianisme en Égypte sans mettre fin immédiatement aux techniques d’éviscération et d’excérébration, usages millénaires, qui disparaîtront à la fin du IVème siècle.

Traversant le temps, Ounnout incarne cette évolution des cultes funéraires en Égypte depuis l’époque gréco-romaine vers la chrétienté, nous interrogeant sur la mort, l’homme et le divin.

*Antinoüs/Antinoé :

La légende et l’histoire attribuent la fondation de la ville en 130 de notre ère, à l’empereur Hadrien, en mémoire de son favori et éphèbe Antinoüs, mort tragiquement dans le Nil. Bâtie sur d’anciens vestiges pharaoniques remontant au Moyen-Empire, Antinooupolis sera la seule fondation impériale sur le sol égyptien. Elle sera construite sur le modèle des colonies grecques déjà existantes sur le territoire et aura l’ambition politique de devenir un nouveau centre de l’hellénisme. La cité perdurera jusqu’au XIIème siècle.

LA MOMIE DORÉE D'ANTINOÉ. DE DUNKERQUE À BOULOGNE-SUR-MER

VISITER L’EXPOSITIONau musée de Boulogne-sur-Mer

VISITES FLASH

15 minutes pour découvrir les clefs de l’exposition.

Chaque après-midi pendant les week-ends et les vacances scolaires

Du 1er février au 30 avril 2020 (Visites incluses dans le billet d’entrée)

LES RENDEZ-VOUS JEUNE PUBLIC - HAPPY DAYS (dès 7 ans)

Pendant les vacances, les médiateurs culturels accueillent les plus jeunes pour un atelier-découverte : « Les animaux colorés sur le thème de l’Égypte ».

Vacances d’hiver et de printemps : les mercredis et vendredis de 14h30 à 16h30.

19, 21, 26 et 28 février 2020.

15, 17, 22 et 24 avril 2020.

2,50 € / enfant – Réservation conseillée

Evénéments liés

31/01/2020à 18h30 - Inauguration des nouvelles salles égyptiennes du musée de Boulogne-sur-mer

13/02/2020 à 12h15 - MIDI AU MUSÉE

13/02/2020 à 18h30 - « Itinéraire d’une momie. La momie dorée de Dunkerque », conférence par Claude Steen-Guélen, responsable de collections et de la conservation-restauration. Comment la momie et la collection d’Antinoé sont arrivée à Dunkerque? Pourquoi, comment et dans quel contexte?

8/03/2020 à 15h00 - VISITE-CAFÉ "Les femmes en Égypte ancienne" dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes.

28/03/2020 à 15h00 - VISITE EN LANGUE DES SIGNES par un guide interprète.

9/04/2020 à 18h30 - "Étudier les momies. L’apport des sciences" par Magali Coudert, conservatrice du patrimoine, au Musée du Louvre de Paris.

Du 12 au 14 juin 2020 - Journées nationales de l’archéologie - Retrouvez le programme http://www.journees-archeologie.fr

Ounnout, dit la Prophétesse.

La momie dorée de Dunkerque s'expose au Musée de Boulogne-sur-Mer !

L'exposition La Momie dorée d'Antinoé, De Dunkerque à Boulogne-sur-mer est orchestrée par le label Destination Musée du Musée des Beaux -arts de Dunkerque - ayant pour objectif le rayonnement des collections - en collaboration avec le musée de Boulogne-sur-mer. Cette exposition, d'une durée de 5 ans, permet ainsi de mettre en lien et en reflief les collections égyptiennes des deux musées et d'offrir un écrin de visibilité à la momie dunkerquoise jusqu'à son retour à Dunkerque.

Cette exposition a été réalisée dans le cadre du programme MuseoSciences, porté par l'association des conservateurs de musées des Hauts-de-France.

Arrivée au musée de Dunkerque à la fin de l’été 1907, Ounnout, ne cesse de nous interroger : comment nous est-elle parvenue ? Qui est-elle ? Pourquoi brille-t-elle et que signifie cette dorure ?

Autant de questions qui trouvent quelques réponses aujourd’hui…

Hiver 1906. L’archéologue Albert Gayet (1856-1916) entame sa onzième campagne de fouilles à Antinoé en Moyenne Égypte. Un nouveau site est exploré, celui d’une nécropole byzantine ; des momies richement vêtues, parfois entièrement dorées, ainsi que des cartonnages décorés et les premiers portraits peints sur fond or connus, sont exhumés. La future momie de Dunkerque est découverte dans l’une de ces tombes, à l’intérieur d’une cuve de bois d’un cercueil tous deux vermoulus où seule subsiste l’inscription Ounnout. Qualifiée de « prophétesse » par Gayet, elle se présente à lui débandelettée, dévoilant un corps brun et doré. Elle repose sur une litière funéraire composée de coques et de feuilles de figuier ; le visage encore entouré d’une chevelure abondante.